点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:

非遗,是中华优秀传统文化的重要组成部分。为扎实做好非遗系统性保护,广泛开展经验总结、先进事迹传播和典型案例推广,光明网推出《守护非遗之美》系列报道,摘编多位全国非遗保护工作先进集体代表和全国非遗保护工作先进个人代表在2024年全国非物质文化遗产保护工作会议上的主题发言,共同讲好中华优秀传统文化故事,让非遗之美为更多人的美好生活赋能添彩。

制图 实习生 余皓晴

光明网讯(记者 陶媛)贵州赤水是中国竹子之乡、中国竹编工艺之乡。“竹编是我们家家户户必备的一项生产技能,也是赤水地方产业的重要支柱之一。”贵州省省级非遗代表性项目赤水竹编省级代表性传承人杨昌芹介绍,自2012年成立赤水市牵手竹艺发展有限公司、创立“极竹”品牌以来,她希望牵手更多的人,把赤水竹编保护好、传承好,做到极致、美到极致。

“非遗+设计”,让老竹编变成新时尚。“针对赤水竹编缺乏文化创意和包装设计的瓶颈问题,我们采取‘走出去+请进来’相结合的方式,与上海大学、同济大学等院校合作,开展竹编产品创新设计研发,大幅提升了赤水竹编非遗产品的设计水平、制作水平。”杨昌芹提到,经过多年努力,推出了“极竹堂”“杨昌芹”等竹编品牌,推出了竹编水杯、竹编首饰、竹编系列服饰、竹编包、竹编灯饰、竹编画等100余种产品,公司年收入达到2000余万元,得到社会和市场的广泛认可。

“非遗+产业”,让手艺人走上致富路。近年来,团队积极挖掘展示本地历史文化,提升竹编产品的文化价值,推动赤水竹编技艺创新和产业发展。“我们通过‘党支部+公司+合作社+农户’的模式,推动竹编产业规模化发展,建成竹编非遗产学研基地、赤水非遗竹编展示中心、竹编非遗工坊等竹编场所,组织开展各类培训班40余期,培训学员3000余人次。”杨昌芹介绍,截至目前,公司已吸纳当地手工艺人70余人,居家灵活就业手工艺人100余人,促进就业家庭年平均增收1万余元,使赤水竹编成为助农增收的新渠道,成为推动绿色发展、文化传承、富民强市的特色文旅产业。

“非遗+跨界”,让小竹编融入大市场。近年来,赤水竹编产品逐渐走出大山,先后在中国国际进口博览会、上海国际手造博览会、三亚文博会、珠海航展、中国成都国际非遗节等大型展会上展销亮相。依托赤水的旅游资源和竹产业优势,围绕“吃竹”“用竹”“赏竹”“玩竹”下足功夫,开发竹编工艺旅游体验项目,打造非遗研学旅游路线,组织开展“竹文化旅游季”等民俗节庆活动。“2024年,我们的竹编产学研基地、竹编展示中心累计接待游客2万余人次,让更多游客感受竹生活,爱上竹文化,也把赤水的竹产品带回家。”杨昌芹说。

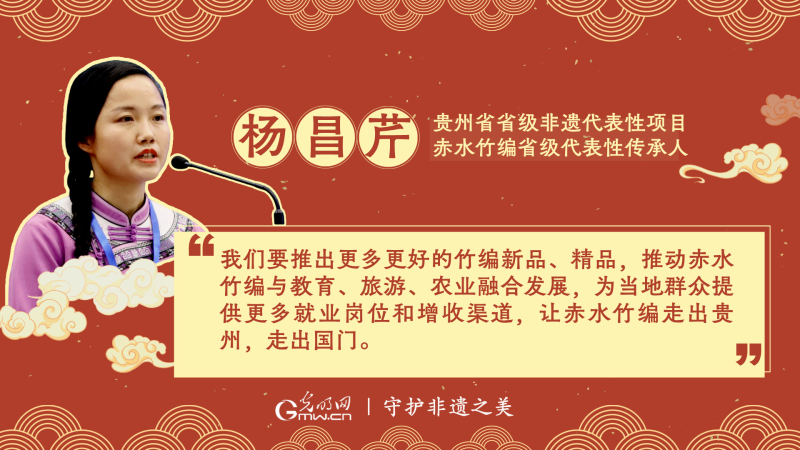

杨昌芹表示,接下来,将继续扎实深入推动赤水竹编的保护传承和发展创新,推出更多更好的竹编新品、精品,推动赤水竹编与教育、旅游、农业融合发展,为当地群众提供更多就业岗位和增收渠道。同时,加强与国际竹藤组织的合作,让赤水竹编走出贵州、走出国门,成为讲述中国非遗故事的一张靓丽名片。

全国非遗保护工作先进个人杨昌芹事迹简介:

杨昌芹是贵州省省级非遗代表性项目赤水竹编省级代表性传承人。她依托赤水竹编项目,成立赤水市牵手竹艺发展有限公司,并建立集生产、加工、销售、展示、培训、体验、研学为一体的综合性非遗竹编产学研基地——“极竹堂”。一方面,致力于创新研发产品,将竹编与陶瓷、玻璃制品、皮制品、布艺相结合,破解赤水传统竹编发展难的瓶颈,优化竹编精细度、素材,开发了竹编水杯等竹编工艺品。另一方面,致力于宣传推广,与国家林草局、国际竹藤中心等机构合作,在南非、委内瑞拉等国家举办援外竹编技能培训班。开展非遗进校园活动,与赤水市内各中小学、职校等合作开展竹编研学体验活动,对组建竹编兴趣班、竹编社团的机构或场所给予技术指导。培养传承人队伍,大力招收附近乡镇、村寨的留守妇女、建档户、异地搬迁户、残疾人等,传授技艺,使其实现家门口就业。经过多年发展,直接带动100余人实现固定就业,间接带动上下游近万人从事竹编相关产业。